Le 12 mars dernier, le président américain a adressé, par l’intermédiaire des Émirats arabes unis, une missive non rendue publique, enjoignant les autorités iraniennes à reprendre les négociations sur leur programme nucléaire militaire sous deux mois, faute de quoi des frappes préventives seraient menées contre leurs installations.

Sous la menace de frappes américaines

Donald Trump poursuit sa politique de pression maximale initiée lors de son premier mandat. À ce titre, de nouvelles sanctions américaines ont été dirigées contre l’industrie pétrolière iranienne, dernier secteur lucratif grâce aux détournements discrets de l’embargo économique, notamment grâce à l’appui de la Chine.

Par ailleurs, samedi 15 mars, Washington a lancé une importante offensive militaire au Yémen, en représailles aux attaques menées par les Houthis en mer Rouge. Ceux-ci obligent les armateurs à détourner leur itinéraire vers le cap de Bonne-Espérance, conduisant à̀ des hausses de coûts de transport et des retards conséquents qui freinent sensiblement le commerce international.

Alors que l’Iran nie soutenir le groupe armé yéménite et affirme que ce dernier a son propre agenda, Washington a mis en garde les autorités iraniennes qu’il les tiendrait responsables si de prochaines attaques advenaient.

Penchant trumpien pour la négociation

Cependant, l’envoyé spécial américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, dans un entretien accordé au journaliste et vedette Tucker Carlson, a nuancé la position de son administration en insistant sur la préférence du président américain pour la reprise des négociations plutôt que pour des frappes préventives contre des sites nucléaires iraniens.

Résumant la lettre de Donald Trump adressée à l’ayatollah Khamenei, Steve Witkoff a confié au journaliste “Il disait en gros : ‘Je suis un président de la paix. C’est ce que je veux. Il n’y a aucune raison pour que nous agissions militairement. Nous devons parler’ ”. Il a également révélé que les discussions avec Téhéran se poursuivaient “par des voies détournées, à travers de multiples pays et de multiples canaux”.

Fidèle à sa politique non interventionniste, Donald Trump semble peu enclin à déclencher une nouvelle guerre au Moyen Orient qui ne servirait pas ses ambitions. Son administration a parfaitement intégré que Pékin est désormais son principal rival.

En renouant diplomatiquement avec l’Iran, Washington espère l’éloigner de l’orbite chinoise. Pour compenser son isolement international, Téhéran a tissé d’étroits liens économiques avec Pékin, au point que ce dernier est devenu son premier partenaire commercial et son principal importateur d’hydrocarbures. Alors que l’Iran abrite l’une des plus grandes réserves mondiales de gaz, Donald Trump entend peser sur le mix énergétique chinois, et refuse dès lors que Pékin profite de l’exploitation des gisements perses, notamment celui de South Pars.

Confusion dans le gouvernement de Téhéran

Côté iranien règne la confusion la plus totale. L’Agence de presse de la République islamique rapporte que le ministre des Affaires étrangères iranien, à l’occasion de Nowrouz (le nouvel an du calendrier persan) le 20 mars, a “insisté sur ‘la volonté constante de l’Iran de dialoguer et de négocier’, à condition que ces discussions se déroulent sur un pied d’égalité et garantissent les intérêts du peuple iranien”. Il a également annoncé que les autorités iraniennes répondraient à la lettre de Donald Trump dans les jours qui viennent.

Cependant, dès le lendemain, l’ayatollah Khamenei a fermement rappelé à l’ordre son ministre en s’opposant à toute perspective de négociation sous la contrainte. Alors que son aval demeure indispensable pour engager des pourparlers, vendredi 21 mars, le guide suprême a farouchement critiqué la stratégie poursuivie par le président Trump, estimant qu’elle ne “mènerait nulle part”. Il a aussi vivement menacé les États-Unis en déclarant que s’ils faisaient “quoi que ce soit de malveillant contre la nation iranienne, ils recevront une gifle sévère”.

Le guide suprême garde un souvenir amer du retrait unilatéral de Trump du JCPOA en 2018 et avait été ulcéré par l’assassinat du général Qassem Soleimani en 2021, ordonné par son administration.

Par ailleurs, le 22 mars, les autorités iraniennes ont annoncé avoir déployé des systèmes de missiles sur les îles stratégiques de Grande Tomb, Petite Tomb et Abou Moussa, juridiquement revendiquées par les Émirats arabes unis, aux abords du golfe Persique, par lequel transitent près de 30 % des approvisionnements pétroliers mondiaux, semblant vouloir montrer leur détermination.

La question reste de savoir s’il s’agit d’un simple coup de bluff pour faire monter les enchères ou d’une véritable démonstration de force.

La classe politique iranienne divisée

La classe politique iranienne est traversée par de profondes divisions entre d’un côté ceux qui, n’ayant aucune confiance en la parole américaine, perçoivent l’arme nucléaire comme le seul moyen de sanctuariser leur territoire et d’éviter le scénario d’un “regime change”, un changement de gouvernement opéré par des moyens non démocratiques ; et ceux qui estiment au contraire que l’exaspération populaire gronde face à l’isolement économique et que des frappes contre leurs sites nucléaires précipiteraient le pays dans une crise encore plus grave que celle actuelle, dont le régime ne sortirait pas indemne.

Deux mois décisifs

L’Iran affronte déjà une crise économique inédite. Asphyxié par les sanctions économiques, le pays est confronté à une inflation galopante avoisinant les 35 %, une dévaluation historique de sa monnaie et un chômage qui frappe massivement les jeunes, révoltés par la brutalité de la répression.

Sur le plan stratégique, le pays a subi une débâcle régionale. La guerre à Gaza, l’offensive israélienne contre le Hezbollah et la chute du régime de Bachar al-Assad ont significativement affaibli les proxys iraniens, tandis que les frappes israéliennes d’octobre 2024 ont endommagé ses capacités militaires.

Jamais la situation n’a été aussi incertaine tant les deux protagonistes soufflent à tour de rôle le chaud et le froid au risque d’aboutir au pire à une déflagration, au mieux à un accord. Des inconnues demeurent : jusqu’où le président Trump est-il prêt à aller pour obtenir satisfaction ? Et combien de temps les dirigeants iraniens et la population supporteront-ils le dogmatisme du guide ? Les deux prochains mois seront décisifs.

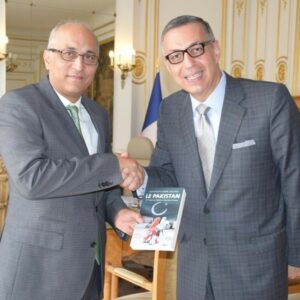

Ardavan Amir-Aslani et Sixtine Dupont dans Le nouvel Economiste le 27/03/25

© SIPA