Trois mois seulement après sa prise éclair du pouvoir le 8 décembre dernier, renversant le régime de Bachar al-Assad et laissant la communauté internationale stupéfaite, l’ancien djihadiste Al-Joulani, rebaptisé Ahmed al-Charaa, s’attelle à la délicate reconstruction de l’État syrien. Les autorités doivent relever deux immenses défis : rétablir la paix civile et préserver l’intégrité territoriale du pays.

La paix civile encore lointaine

Alors qu’Ahmed al-Charaa tente tant bien que mal de lisser son image pour obtenir des chancelleries occidentales, et notamment de celle des États-Unis, la levée des sanctions économiques, la composition de son nouveau gouvernement, rendue publique le 29 mars dernier, inquiète.

À l’exception d’une chrétienne nommée aux Affaires sociales, d’un alaouite aux Transports, d’un druze à l’Agriculture et d’un Kurde à l’Éducation – sans lien avec les FDS (Forces démocratiques syriennes) – les ministères régaliens sont réservés aux proches du nouveau maître de Damas et aux sunnites extrémistes.

L’annonce de ce nouveau gouvernement a indigné l’Administration autonome du Nord et de l’Est de la Syrie (AANES), dominée par les Kurdes, estimant qu’il ne reflétait pas la “diversité et la pluralité du pays” et que ses membres ne se sentaient donc pas “concernés par l’application ou l’exécution des décisions émanant de ce gouvernement”.

L’AANES ira-t-elle jusqu’à remettre en cause l’accord du 10 mars dernier entre le nouveau pouvoir syrien et le commandant des FDS Mazloum Abdi, qui prévoit l’intégration des Kurdes au nouvel État qui se dessine laborieusement, en échange de garanties tangibles pour leurs droits ?

L’accord entre les Kurdes et le pouvoir de Damas ne prévoit pas un système étatique réparti par confession, à l’image du Liban.

L’AANES représentant près d’un tiers du territoire et abritant d’importants gisements pétroliers, la normalisation de ses relations avec Damas est indispensable au nouveau pouvoir syrien pour garantir l’intégrité territoriale du pays.

À ce titre, dès la Conférence du dialogue national du 25 février dernier, Ahmed al-Charaa avait insisté sur sa volonté de dissoudre les milices et d’unifier l’armée régulière.

Si, selon l’accord du 10 mars, les FDS — qui ont courageusement combattu Daech durant la guerre civile — doivent rejoindre les rangs de l’armée, les contours exacts de cette intégration restent à préciser, et seront sans doute influencés par l’évolution de la situation sécuritaire du pays et le sort réservé aux minorités qui entretenaient de bons rapports avec le régime d’Assad. D’autant que la région du Rojava, contrôlée par les Kurdes, abrite d’importants camps de réfugiés et des prisons peuplées d’anciens djihadistes.

Alors que plus de mille alaouites ont été tués début mars dans les régions côtières de l’ouest du pays par des miliciens sunnites et partisans du nouveau pouvoir, les arrestations arbitraires se poursuivent et inquiètent fortement les minorités syriennes. En définitive, la paix civile dépendra de la volonté et de la capacité du nouveau maître de Damas à garantir leur sécurité.

L’intégrité territoriale du pays encore incertaine

La Syrie est aussi confrontée aux ingérences des puissances régionales qui entendent bien profiter de sa fragilité intérieure.

Asphyxié par les sanctions internationales, le pays doit, pour soutenir son armée, s’en remettre à la Turquie d’Erdogan qui, profitant du recul de l’influence iranienne, avance ses pions. La présence militaire turque serait concentrée principalement le long de l’axe Jarabulus-Idlib au nord-ouest de la Syrie, et dans des proportions plus modestes entre Tal Abyad et Ras al-Aïn, proche des territoires contrôlés par l’AANES.

Soutien historique des rebelles syriens contre Bachar al-Assad, Ankara entretient d’étroits liens avec le gouvernement d’Ahmed al-Charaa et ambitionne de quadriller militairement le pays en installant même des bases militaires en Syrie, notamment vers Alep et Homs.

Débarrassé du régime de Bachar al-Assad, par lequel transitait le soutien iranien au Hezbollah, Israël refuse catégoriquement de tels projets turcs et exige la démilitarisation complète du Sud de la Syrie.

Tel Aviv craint aussi que les infrastructures et le matériel militaire ne se retrouvent entre les mains de factions encore plus radicales que le pouvoir d’Ahmed al-Charaa, tant l’unité du pays demeure laborieuse et incertaine, sans compter les djihadistes étrangers encore présents sur le territoire.

Israël entend détruire ce qu’il reste des capacités militaires syriennes et poursuit ses frappes aux alentours de Damas et ses incursions près de sa frontière dans le plateau du Golan, entraînant des affrontements meurtriers avec la population.

Si les autorités syriennes et turques ont dénoncé les agissements de l’État hébreu, leurs réactions et ripostes respectives restent prudentes. La Syrie pour la simple raison que son armée n’en a pas les moyens et qu’elle redoute un embrasement qui retarderait la levée des sanctions internationales. Quant à la Turquie, sa priorité reste la question kurde et le sort des FDS, qu’Ankara considère comme la branche syrienne du PKK (Parti des Travailleurs du Kurdistan avec qui la Turquie est en conflit depuis plus de 40 ans).

Le nouveau président syrien est ainsi pris en étau entre l’assistance militaire nécessaire de la Turquie pour la protection de son territoire et la réaction israélienne aux ambitions d’Ankara.

Lundi 7 avril dernier, à l’occasion de la visite de Benjamin Netanyahou à Washington, le président Trump a annoncé qu’il ferait jouer ses bons rapports avec Recep Tayyip Erdogan pour apaiser la situation.

Par ailleurs, Washington aurait transmis une liste de conditions à la levée des sanctions, qui apparaît, dès lors, déterminante pour permettre au régime de relever ces défis.

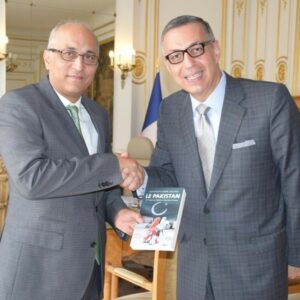

Ardavan Amir-Aslani et Sixtine Dupont dans Le nouvel Economiste le 10/04/2025

© SIPA